Jokowi dan Konsistensi yang Ternoda

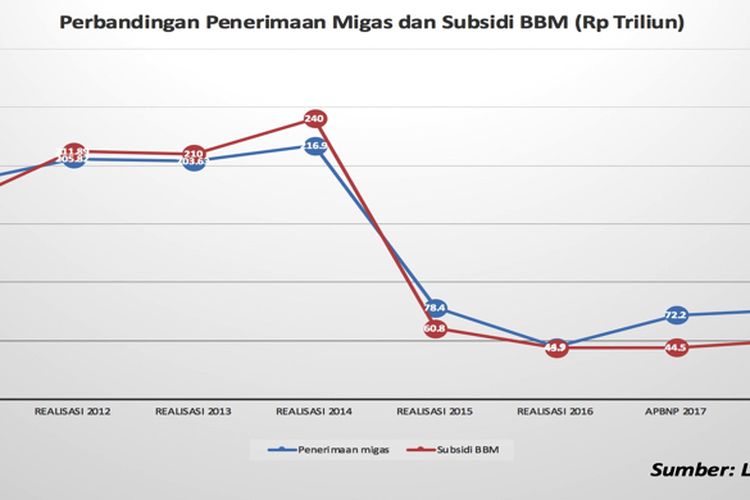

Namun, penerimaan negara migas juga anjlok 64 persen dari Rp 217 triliun menjadi Rp 78,4 triliun. Sekadar catatan, sejak 2015, subsidi premium sudah hilang, namun pemerintah masih memberikan subsidi untuk minyak tanah dan solar.

Pada tahun 2016, subsidi BBM turun lagi menjadi Rp 43,7 triliun. Namun, penerimaan migas juga turun menjadi Rp 44,9 triliun.

Jadi, kendati sudah tidak ada subsidi premium, bukan berarti pemerintah memiliki dana tak terpakai yang kemudian bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur.

Jika tak ada pengalihan anggaran, lalu darimana pemerintah mendapatkan dana cukup besar untuk membangun infrastruktur dalam 3 tahun terakhir ini? Tentu saja, pemerintah mendapatkan dananya dari berutang.

Presiden Jokowi memang menaikkan gila-gilaan anggaran infrastruktur selama masa pemerintahannya. Pada tahun 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun, sedangkan pada 2016, angkanya ditinggikan menjadi Rp 313 triliun. Pada 2017, dana infrastruktur dinaikkan lagi menjadi Rp 387,3 triliun.

Sebagai perbandingan, anggaran infrastruktur pemerintahan Presiden SBY rata-rata Rp 150 triliun per tahun, tak sampai setengahnya dari dana infrastruktur rezim Jokowi

Inilah yang menjelaskan mengapa utang pemerintah selama pemerintahan Jokowi membengkak. Pada 2015, pemerintah berutang Rp 318,1 triliun. Selanjutnya pada 2016, pemerintah menambah utang Rp 331 triliun. Pada 2017, utang baru pemerintah akan bertambah lagi menjadi Rp 451,7 triliun.

Jika anggaran utang tersebut terealisasi, maka pada akhir 2017, outstanding utang pemerintah akan mencapai Rp 3.962,86 triliun.

Hingga akhir Mei 2017, utang pemerintah telah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Rinciannya Rp 2.163,55 triliun dalam denominasi rupiah dan Rp 780,18 triliun dalam valuta asing (valas).

Dalam kurun 2015 sampai saat ini, pemerintahan Jokowi telah menambah utang baru senilai Rp Rp 1.063,55 triliun.

Penambahan utang selama kurang lebih 2,5 tahun tersebut sudah lebih besar dibandingkan penambahan utang selama periode 2010 – 2014 yang sebesar Rp 932 triliun.

Tak konsisten

Meskipun sebenarnya tak ada pengalihan anggaran dari subsidi ke infrastruktur, awalnya tetap terbaca semangat Jokowi untuk memprioritaskan program yang lebih produktif ketimbang yang kurang produktif.

Namun, memasuki pertengahan 2017, paradoks pun terjadi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017, subsidi BBM dinaikkan menjadi Rp 44,5 triliun dari Rp 43,7 triliun pada 2016.

Penerimaan negara dari migas sepanjang 2017 diperkirakan juga naik menjadi Rp 72,2 triliun. Itu karena rata-rata harga minyak sepanjang 2017 diprediksi mencapai 48 dollar AS per barrel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga minyak pada 2016 yang sebesar 40 dollar AS per barrel.

Terlihat paradoks karena pemerintah ternyata menaikkan subsidi BBM sementara komitmen yang digembar-gemborkan sejak awal adalah menghilangkan subsidi premium yang dianggap sebagai anggaran yang kurang produktif.

Pada 2015 dan 2016, pemerintah anggaplah tak mendapat kesempatan untuk menunjukkan keberanian dan kesungguhannya mencabut subsidi premium karena ternyata subsidi sudah bisa hilang dengan sendirinya.

Namun, pada 2017, ketika kesempatan datang seiring naiknya kembali harga minyak, mengapa Jokowi tak menunjukkan komitmennya untuk benar-benar mencabut subsidi premium?

Memasuki 2017, harga keekonomian premium memang sudah berada di atas harga penetapan pemerintah. Pada Januari 2017 misalnya, berdasarkan data BPH Migas, rata-rata harga keekonomian premium Rp 7.371,5 per liter, sementara harga premium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.450 per liter.

Hingga saat ini, harga keekonomian premium terus berada di atas harga penetapannya. Ini berarti ada subsidi yang harus dibayar pemerintah untuk menutup selisih harga keekonomian dan harga penetapan.

Dengan demikian, pemerintah telah menggunakan sebagian belanja negara untuk anggaran yang tidak produktif yang bernama subsidi premium.

Jika pemerintah konsisten dengan semangat untuk memprioritaskan belanja yang produktif, seharusnya harga premium dinaikkan mengikuti harga keekonomiannya sehingga tak perlu ada subsidi.

Banyak pihak menyebut, pemerintah mulai…

-

![]()

Sri Mulyani dan Kredibilitas Anggaran yang Tercoreng

-

![]()

Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 89,9 Triliun, Apa Dampak Buat Rakyat?

-

![]()

Sri Mulyani Pantau Anggaran Subsidi Energi

-

![]()

Subsidi Energi Bengkak Lagi

-

![]()

Pemerintah Kembali Lelang Surat Utang Awal September, Berapa Besarannya?

-

![]()

Sri Mulyani Tangkis "Serangan" soal Utang Negara

-

Sri Mulyani Jawab Sindiran RI Tak Berdaulat Akibat Banyak Utang